Lorenzo Biscontin

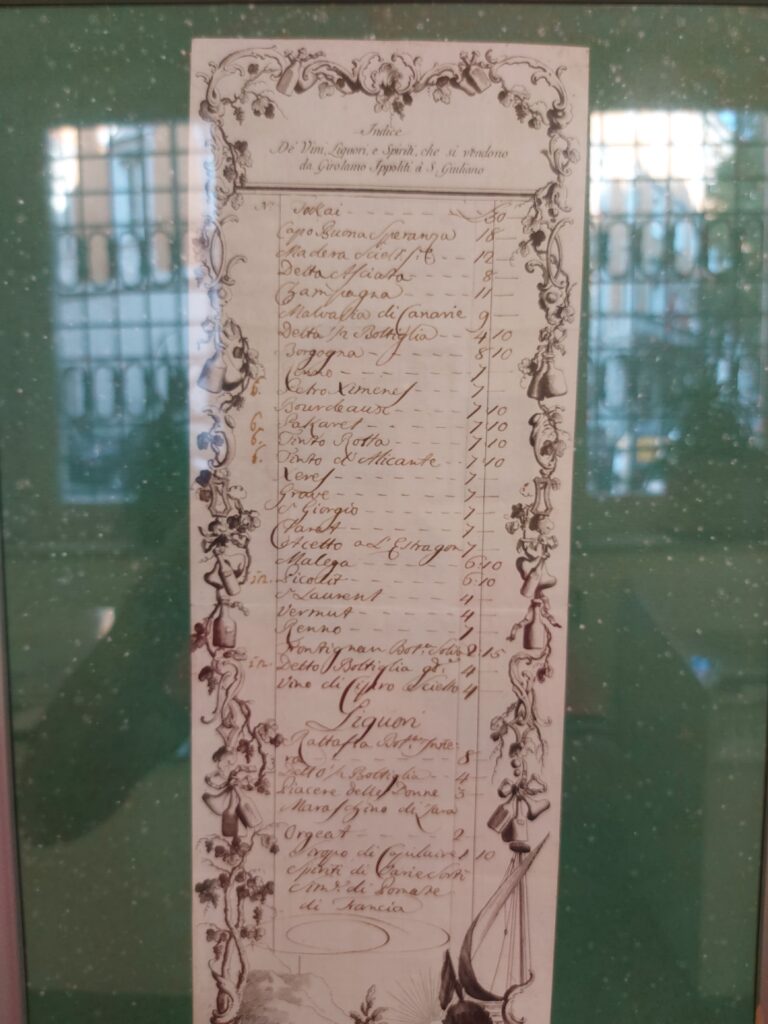

L’altro giorno sono andato qui a Trieste a vedere la mostra “Casanova in viaggio” e la mia attenzione è stata catturata dalle liste dei vini di due mescite veneziane: “Indice dè Vini, Liquori e Spiriti che si vendono da Girolamo Ippoliti à S. Giuliano”

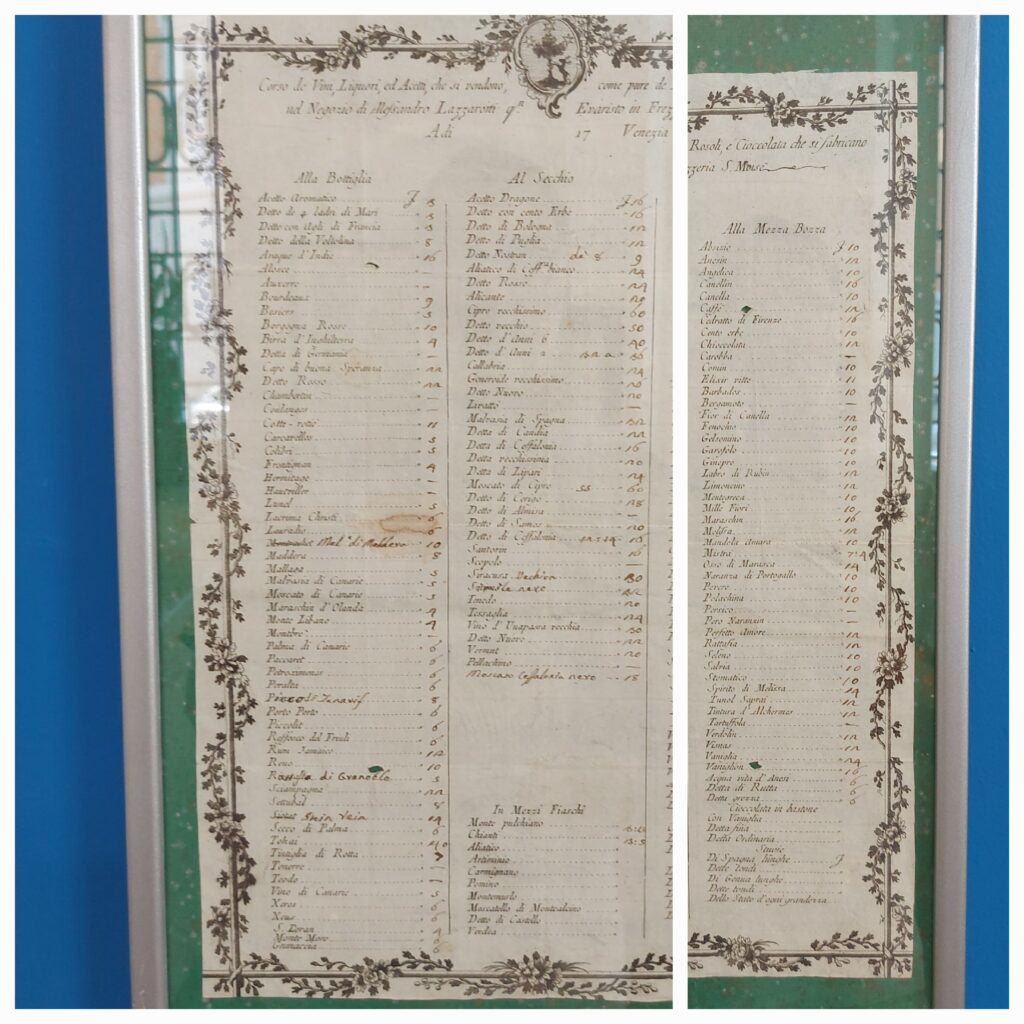

“Corso de Vini, Liquori ed Acetti che si vendono, come pure de Rosoli e Cioccolata che si fabricano nel Negozio di Alessandro Lazzaroni qn Evaristo in Frezzeria San Moisè”.

Purtroppo nessuna delle due riporta la data. L’allestimento della mostra le indica risalenti al XVIII secolo.

La presenza del “vermut” in entrambe le liste potrebbe far supporre che siano posteriori al 1786, anno di creazione del vermut a Torino da parte di Antonio Benedetto Carpano, ed antecedenti al 1797, anno della caduta della Repubblica di Venezia.

Questo indicherebbe una espansione significativamente rapida del vermut al di fuori dei confini piemontesi, quindi chiedo aiuto a qualcuno più esperto di me sul tema se per caso il termine non fosse già in uso prima della definizione del prodotto da parte di Carpano.

Non sono nemmeno riuscito a risalire all’unità di misura dei prezzi (d’altra parte sono un esperto di marketing e gestione aziendale, non uno storico), ma anche senza questa informazione rimane la lettura dei posizionamenti di prezzo relativi tra i vari vini.

Sono riuscito invece a risalire ad alcune delle unità di misura. La “secchia” corrispondeva a 10,7 litri ed era la misura più grande ammessa per la vendita al dettaglio, mentre la “bozza” equivaleva a 2,6 litri e quindi la “mezza bozza” era pari ad 1,3 litri.

Senza entrare nel dettaglio delle singole voci, che lascio alla curiosità dei lettori, segnalo alcune cose che mi sembrano di particolare interesse.

Tanti vini diversi da tutto il mondo.

Abituati oggi a pensare ad un consumo di vino legato al territorio, colpisce l’ampiezza dell’offerta e soprattutto la varietà in termini di stili e di provenienza.

Probabilmente influisce il fatto che ai tempi Venezia fosse il centro del divertimento a livello europeo.

Da notare il gran numero di vini dolci, abboccati e aromatici. Ricordiamo che al tempo anche lo champagne era un vino sostanzialmente dolce.

In entrambe le liste il vino più pregiato è il “Tokaj”, resta il dubbio se si tratta del vino secco prodotto in Friuli oppure del vino dolce di origine ungherese.

Interessante vedere come nell’arco di circa 250 anni sia cambiata la diffusione e l’importanza sul mercato dei diversi vini. Champagne, Borgogna e Bordeaux erano l’eccellenza dei vini francesi allora e lo sono ancora oggi, con una migliore percezione di valore.

Guardando al posizionamento di prezzo relativo vediamo come alcuni vini abbaino perso posizioni competitive, come ad esempio i vini spagnoli e portoghesi.

Infine ci sono i vini che sono sostanzialmente spariti.

Queste due liste sono quindi anche un pro-memoria che la nostra visione della tradizione come di qualcosa di “eterno” sia distorta. Emblematico il caso Montalcino, allora conosciuto per la produzione del Moscadello di Montalcino, un vino bianco amabile prodotto da uve Moscadella, i cui vigneti vennero quasi interamente distrutti dalla filossera a fine ottocento.

Tutti i vini sono identificati con l’origine.

La cosa potrà sembrare banale, ma implica la totale prevalenza della zona di produzione sulla cantina produttrice.

Indica quindi come la protezione delle denominazioni d’origine nasca innanzitutto dall’esigenza di proteggere i consumatori da imitazione fraudolente; esigenza da cui deriva la possibilità per i produttori di valorizzare il marchio collettivo, che però è solo un’automatica conseguenza.